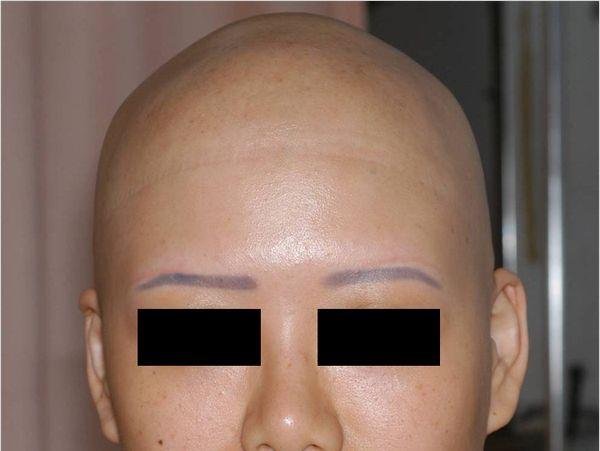

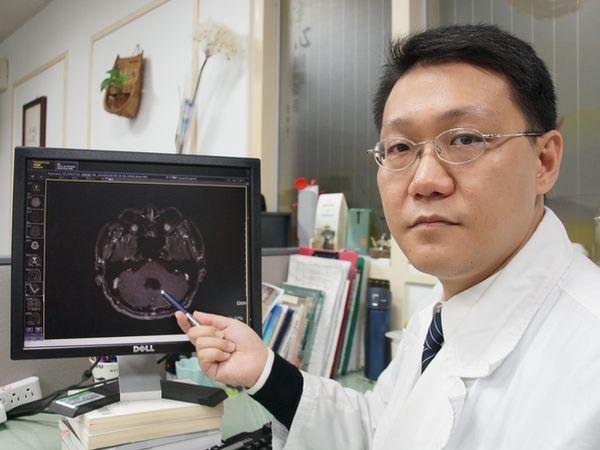

一名49歲男子因長期性頭痛,加上嘔吐、視力衰退,到醫院檢查後才發現是小腦近第四腦室處出血,在神經外科醫師立即進行開刀後,目前已恢復正常。許多人都曾有頭暈、頭痛的經驗,但若是持續性的反覆發作,而且長期藥物治療都不見改善,小心可別輕忽了! 這名洪姓病患表示,一個月前開始食慾變差,體力狀況也不好,之後跟著出現頭暈、頭痛、嘔吐,雖然已有藉著藥物減輕疼痛,但卻一直沒有得到更好的改善,每當發作後,還是得硬撐著工作。隨著症狀逐漸嚴重,甚至一下樓梯就會暈吐,沒想到接著連視力也跟著衰退,看東西都出現二個樣子,他以為到眼科矯正視力就會好轉,但後來症狀還是沒有改變。 大林慈濟醫院神經外科醫師吳宗憲說,病患在送到急診室時,已頭暈、頭痛加劇且持續性嘔吐,在做了腦部電腦斷層檢查後才發現患者小腦近第四腦室處出血,同時併嚴重腦積水,於是又接著做核磁共振檢查,因疑似腦腫瘤或腦血管異常出血,趕緊安排開刀。手術時,經由顯微鏡開顱手術從小腦的地方剖開,果然發現裡頭有不正常的血管,而在不破壞其它正常小腦的情況下將不正常的血管移除,並於術後置放腦室外引流管,解決腦積水問題。 吳宗憲醫師指出,這種先天性的血管畸形以二十歲以下居多,且每年的出血率約2至4%,當第一次出血發生時,一年之內再出血率高達6%,所以當發生在中年人身上時不易察覺,加上症狀是在腦部或脊髓內出血,所以難以預測而且會反覆發生。手術最困難之處,在於先要找到血流的供應來源,因為血管充血,只要一碰到就可能發生難以挽回的大出血,還要在不傷及腦組織的情況下,將周邊腦組織剝離,才能順利把畸形的血管摘除,對醫師是非常艱鉅的挑戰。 洪姓男子在術後意識清楚,複視也恢復正常,且頭暈、頭痛、嘔吐問題也不見了。吳宗憲醫師提醒,雖然先天性的血管畸形就像一顆不定時炸彈放在腦中,會隨時間而變大而難以發現,通常是腦出血時,出現了頭暈、頭痛、嘔吐、複視、癲癇或半身無力等才會察覺,但一般還是可以藉由電腦斷層,或核磁共振掃描做出初步診斷,接著由大腦的血管造影術確定診斷。