在聖誕節的歡騰氣氛中,獲得一份美好的禮物是所有小孩的夢想,身為家長的你,是否在傷腦筋要挑什麼禮物給孩子呢?若你想送玩具之前,先來聽聽兒科醫師教你怎麼挑禮物?美國兒科學會建議,玩具應要適齡且適合孩童發展,並小心可能造成傷害的風險。

選玩具醫師這樣挑:

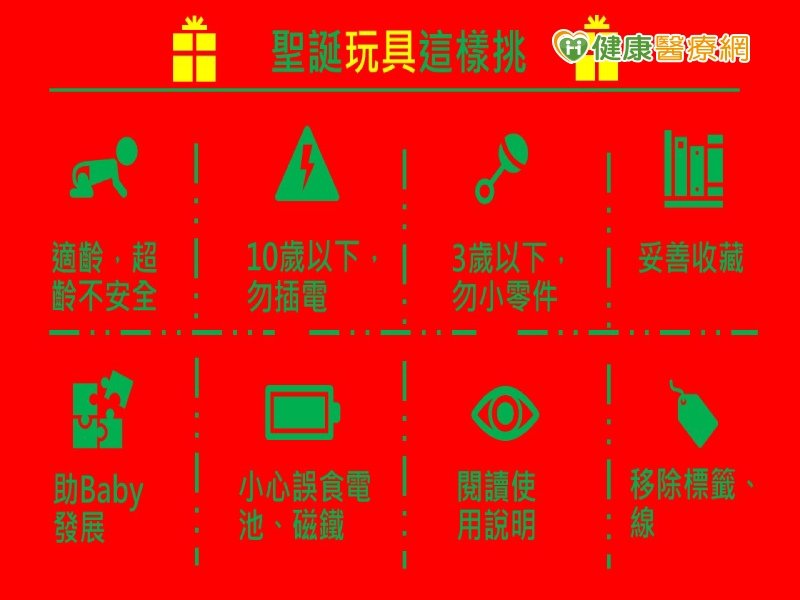

(1)選擇適合孩子年齡、能力、技能和興趣水準的玩具。太難的玩具會讓孩子沮喪,對年幼的孩子可能也不安全。

(2)給稚齡幼童禮物時,考慮有助於運動、認知和感知能力發展的玩具,例如拼圖、積木等。

(3)針對兒童或青少年送3C產品,應考慮訂下使用規則,並遵守產品使用限制。

(4)小心要裝鈕扣電池或磁鐵的玩具,包含電子賀卡、遙控器等,若孩童不慎吞入,可能造成胃、喉嚨受傷。

(5)請勿給10歲以下的孩子必須插電的玩具,避免電傷,可購買使用電池的玩具。

(6)給嬰幼兒的玩具不該有可拆卸小零件,尤其三歲以下,零件寬度不應小於3.2公分,長度低於6公分。

(7)氣球型玩具禁止8歲以下的兒童,避免誤食。

(8)請先取下玩具的標籤、細繩和緞帶,尤其30公分的拉繩玩具可能勒住嬰兒造成窒息。

(9)務必閱讀使用說明,確保孩童知道使用規定。

(10)妥善收藏玩具,例如放在開放的架子或箱子(盡量無蓋),避免幼童可拿到年紀較大孩童的玩具。

參考資料:

1. 美國兒科醫學會