一名45歲男性,春節連假到戶外爬山健行,返家後出現右足疼痛,將近兩周都無法行走,至醫院就診。台北市立聯合醫院陽明院區復健科主治醫師符民意表示,經診斷發現,患者罹患足底筋膜炎,透過藥物及復健治療,已恢復健康。足底筋膜炎一般好發於扁平足或高弓族,或體重過重、久站久走的族群;若不幸發生,應立即就醫復健。

符民意指出,足底筋膜的位置是連接跟骨及趾骨,是足部用來吸收震動能量的主要結構;一旦承受過度的拉扯或傷害,可能產生退化或發炎疼痛。好發族群是足底受力不平均的扁平足或高弓族;或足底承重負擔較大者,如體重過重或久站久走的族群。最常見的狀況是在長時間休息後,開始踩踏行走時,例如早上下床的第一步,足跟會出現劇痛,多走幾步後緩解,但走多、走久後,疼痛會再度加劇。

一般足底筋膜炎大多發生在足跟偏內側,目前臨床診斷可用肌肉骨骼超音波影像,確認足底筋膜是否有厚度改變來確診。符民意說,大多數患者可利用保守治療來改善病情,首先應避免會引起疼痛的活動,如跑步、長時間行走,在活動後應立刻冰敷。另外,也可接受物理治療,如超音波、經皮神經電刺激治療;若病情嚴重,可透過局部注射改善。

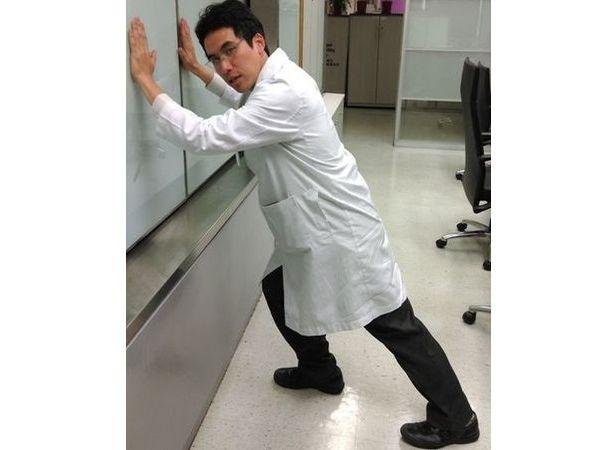

雖然足底筋膜炎很擾人,但只要適當改善運動型態,並接受治療、復健,加上足部照顧伸展運動,一段時間後,又能健步如飛。符民意推薦幾項足部運動,如利用弓箭步或用浴巾牽拉前腳掌,伸展阿基里斯肌腱,每次維持20秒,10次為一組,每天可做3組;腳掌往外往內翻轉以伸展足底筋膜;以坐姿用腳底來回滾動高爾夫球或圓棍,每次3到5分鐘,每天2至3次;若是高足弓或扁平足,則可用矯正鞋墊加強支撐,或減重來減輕足部負擔。