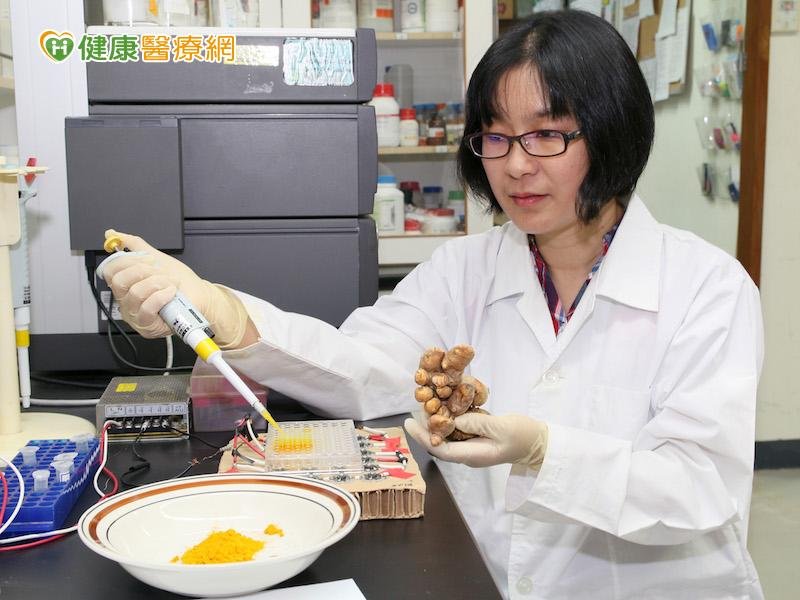

薑黃是近年來熱門的保健食品,多吃薑黃的確對身體有益,它不僅是香料,更具有抗發炎、抗癌等功能,看準薑黃對光有反應的特性,中正大學生物醫學科學系副教授李政怡研究出光驅動的治療方法,在完全不傷害正常細胞下,薑黃透過有機奈米粒子的包覆,受光產生自由基,可攻擊與消除癌細胞,未來可望用於治療癌症。

薑黃光驅動療法治癌症 登上國際期刊

癌患接受化療時,常常會因副作用造成體能、免疫力降低,甚至引起肝腎慢性疾病,若能透過此研究的協助,對人體幾乎沒有副作用,可望幫助更多患者;李政怡副教授表示,該研究皆使用薑黃食品級材料,目前已取得發明專利,且研究成果已刊登於奈米醫藥國際期刊,未來也將應用在加護病房感染前幾名的抗藥性念珠菌研究上。

有機奈米粒子包覆薑黃 免於傷害正常細胞

李政怡副教授進一步表示,過去就曾經歷朋友因罹癌做化療,不幸離世,深知深受化療之苦的癌症朋友,因此才決定深入此研究,根據文獻,薑黃對光有反應,透過薑黃照射特定波長的光線,產生自由基攻擊癌細胞,為了避免自由基也傷害到正常細胞,便製作有機奈米粒子,將薑黃包覆住,因有機奈米粒子成分為幾丁聚醣,被廣泛用於食品製作,屬於安全的材料。

鎖定癌細胞 薑黃光驅動療法無副作用

透過奈米粒子具有的EGF蛋白質,可辨識癌細胞的EGFR蛋白質,一旦碰到癌細胞,就會產生標靶效果,且順勢讓薑黃集中到癌細胞上,就能避免讓自由基傷害到正常細胞;李政怡副教授呼籲,這項標靶治療方法,是針對EGFR蛋白質表現過多的胃癌進行細胞實驗,實驗結果,不僅能有效殺死大部分的癌細胞,像是同樣有EGFR蛋白質過多的肺癌,效果也非常顯著,可望未來能用於臨床上,造福更多癌症朋友。