一位62歲的男子,因胸痛和易喘就醫,竟檢查出一顆約棒球大小的胸腺癌,甚至已侵犯到心臟靜脈和心包膜,澄清醫院中港院區同時進行胸腔外科和心臟外科手術,順利切除惡性胸腺腫瘤,該院胸腔外科主治醫師柯志霖表示,雖然胸腺惡性腫瘤不多見,但往往沒有明顯症狀,呼籲民眾要定期做胸部X光篩檢。

胸腺腫瘤如棒球大 胸腔外科與心臟外科同時手術

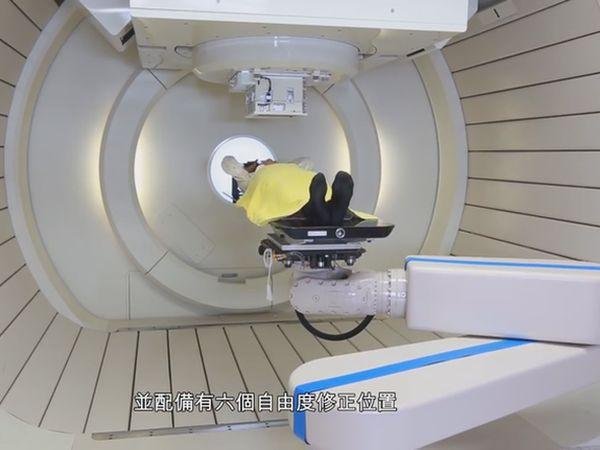

柯志霖醫師表示,患者胸腺腫瘤約7 × 6公分大小,從電腦斷層影像發現心臟的無名靜脈也被腫瘤緊緊壓迫,極有可能直接侵犯血管。由於手術範圍擴及胸腔與心臟的大血管,同時結合胸腔外科與心臟外科進行手術,手術時間長達6小時,才順利完成該胸腺腫瘤的摘除,堪稱高難度。手術完成後,該腫瘤經過化驗證實是胸腺癌,因此後續仍需要化學治療以及放射線治療的合併療程。經過數月的追蹤檢查,未發現癌細胞有轉移情形。

胸腺腫瘤早期症狀不明顯 定期胸部X光篩檢及早發現

柯志霖醫師指出,胸腺是由人體早期淋巴器官組成,其位置處於胸骨後方。隨著年齡的增加,胸腺組織會逐漸退化萎縮,被脂肪組織取代,但仍有極少數人的胸腺組織會出現不正常增生,甚至惡化為胸腺癌。大多數患者的初期僅有胸痛或咳嗽、呼吸困難等非特異性症狀,往往被忽略病情。因此,定期的胸部X光篩檢,往往能發現異常,進而得到最好的治療效果。