73歲廖阿嬤洗澡時,發現右側「該邊」位置突然鼓起一團,雖然平躺或休息後腫塊便會自然消失,但每當久站或咳嗽打噴嚏時,又會感覺腫塊突出,令她相當緊張,擔心是不是長了「拍咪呀」,赴醫檢查後,確診為罕見的「股疝氣」,透過微創腹腔鏡手術治療後,才放下心中一塊大石。

多產婦、肥胖易致腹內壓增加 進而產生股疝氣

透過病史詢問,亞洲大學附屬醫院泌尿科主治醫師蕭子玄發現,患者生育5名子女,因疏於運動,使體型較為肥胖,加上年輕時從事勞動力工作,造成腹內壓增加,經理學檢查發現,患者腹部下壓用力時,大腿與腹部交接處,組織從下方股骨窩處由上往下突出,所幸腸子、腹腔網膜等組織尚未穿過股環組織脆弱部份,免於腸子壞死的風險。

鼠蹊部疝氣分2類 股疝氣嚴重恐使腸壞死

亞洲大學附屬醫院泌尿科主治醫師蕭子玄指出,鼠蹊部疝氣可分為腹股溝疝氣和股疝氣,但兩者突出所經過的孔徑不同。腹股溝疝氣突出位置較高、較內側;股疝氣突出於腹股溝外下側的股孔,從腹股溝外側、大腿上方突起。因股疝氣比腹股溝疝氣更容易出現絞勒的危險,故一旦診斷出股疝氣,應盡快進行修補,以免產生腸壞死等併發症。

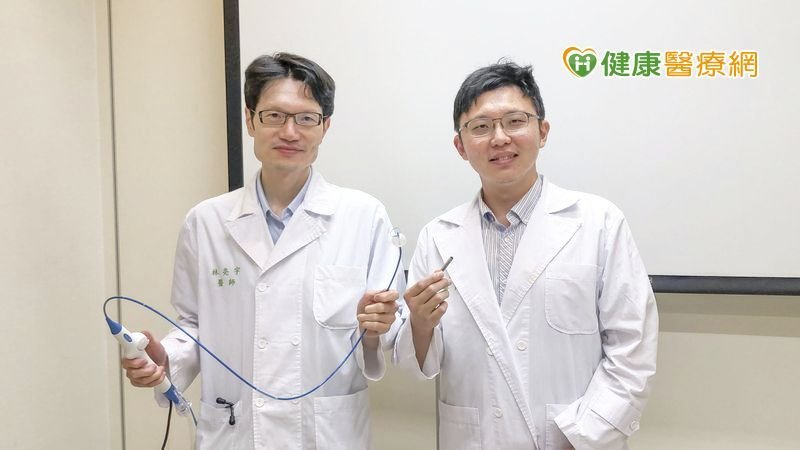

微創腹腔鏡手術治療 術後隔天即可出院

蕭子玄主治醫師介紹,當腹壁結構薄弱,進而造成缺損時,無法透過藥物改善,雖然可以利用「疝氣帶」(穿戴式輔具)緩解症狀,但此舉治標不治本,且穿戴不方便,仍需依靠外科手術根治;透過微創腹腔鏡手術治療,於下腹壁小傷口進入腹腔內,將突出的疝氣囊拉回至腹腔中,並於缺損處補上一塊人工網膜,術後隔天即可出院。

預防股疝氣 多喝水、吃高纖食物且施力要正確

不過,蕭子玄主治醫師也提醒,疝氣並非男性的專利,股疝氣常見於女性,尤其是生過好幾胎的中老年婦女,發生率僅佔所有疝氣2-3%,而若是長期便秘、咳嗽不止、肥胖的女性,平時也應多喝水、多吃高纖食物預防便祕,並良好控制體重,提重物時施力要正確,才能預防發生股疝氣。