相信很多人曾聽說,肚子開刀後的患者偶爾會肚子痛,吃什麼吐什麼,甚至要送醫院,被插上鼻胃管。原來,這可能就是發生術後腸沾黏。

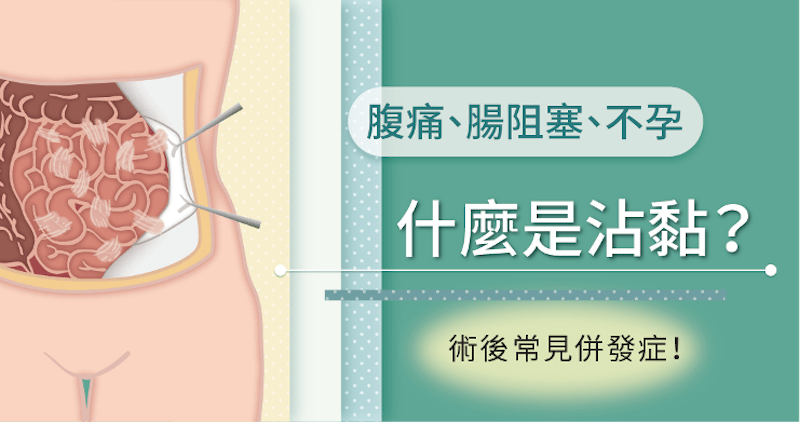

沾黏可以發生在身體各處,最常見是發生在腹部與骨盆腔手術之後。動過腹腔與骨盆腔手術的患者中,大多數人會有腹腔、骨盆腔沾黏,幾乎可說是人人中獎,發生率極高!那究竟「沾黏」是怎麼樣一回事呢? 我們腹腔、骨盆腔內的臟器表面是相當光滑,沾黏產生時這些原本光滑、不相連的臟器表面,被條狀、成束的疤痕組織連結在一起,像是圖片裡兩段小腸被沾黏相連在一起這樣。

為什麼會造成沾黏呢?這是我們身體對組織創傷的自然反應,也就是在手術後,身體啟動了自我修復的能力,在修復的過程中若把附近的組織都連結在一起,而就產生了「沾黏」!沾黏造成的症狀可能延續幾個月到多年之後。

凡是接受過腹部手術,不管是曾經經歷闌尾炎破裂、腸穿孔、腸道切除等相關手術,醫師都需要用紗布、手套、縫線等觸碰體內的器官與組織,種種因素都會促使身體誘發發炎反應,約在手術後3小時內,傷口進入修復癒合過程,可能把附近不同的組織或器官包在一起,進而形成沾黏。每個人體質狀況不同,沾黏發生程度也不相同。

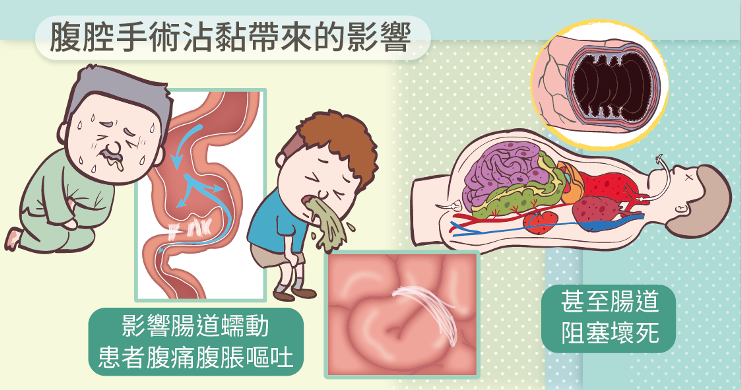

接受過腹部手術的患者,腸子大多有一定程度的沾粘。部分患者即使有腹部沾黏也不曾有症狀,但有不少患者會在術後運動、伸展、呼吸時感到腹部疼痛,可能就是沾黏所引起的。而沾黏後引起的影響中,最惡名昭彰的不外乎是腸道阻塞了。 想想看,原本活動自如的腸子若被沾黏掐住,就會讓腸道蠕動受阻,等於是勒住了腸子,腸子內的腸液、食糜無法往下送,僅能積存於前端腸子,尤其在進食時,患者會感到腸胃絞痛,脹痛脹氣或噁心、嘔吐。 當沾黏愈嚴重,或腸道阻塞後脹大狀況難以回復,嚴重可能會影響血流,失去血流供應的腸子逐步壞死,最後演變成腹膜炎,需要緊急開刀處理,將沾黏在一起的腸子分開,並切除壞黑腫脹的腸子!

骨盆腔沾黏可能會影響女性的生殖。當骨盆腔因為曾經的婦科手術而產生沾黏後,這些不正常的纖維組織會改變器官的正常位置,可能改變生殖器官的型態,就像上圖呈現的「綁手綁腳」的狀況。 如此一來,卵巢釋放卵子之後,難以順利地通過輸卵管,前進到子宮。因此,可能導致女性不孕。

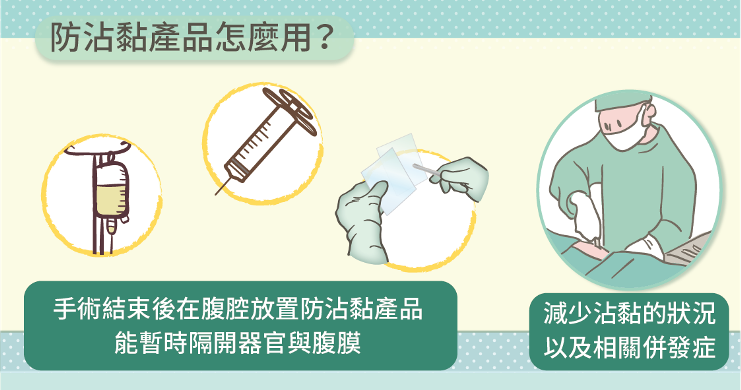

「有辦法預防手術造成的沾黏問題嗎?」 既然沾黏源自於身體自然的修復反應,想要「防沾黏」可以從幾個方向著手,一是減少手術對身體的侵襲性,二是採用物理性隔絕。 狀況許可時,醫師會盡量減少手術時間,並在手術中保持組織濕潤度,來降低組織在術後的發炎反應。 至於所謂的物理性隔絕,是指在器官與器官之間,或器官與腹膜之間以防沾黏產品隔開,減少纖維組織的形成。防沾黏產品會存在體內數日至數周,之後漸漸被身體吸收。

在手術前可以與醫師詳細討論手術範圍、術式,了解使用防沾黏產品有沒有幫助。防沾黏產品能暫時隔開器官與腹膜,減少身體在修復過程中形成纖維組織把器官黏在一塊兒的狀況。倘若能減少腹腔手術及骨盆腔手術的術後沾黏,就可能降低沾黏併發症的發生,以及因沾黏而再次開刀的機會。 參考資料:J Surg Res. 2011 Jan;165(1):91-111. Abdominal adhesions: current and novel therapies. Ward BC, Panitch A